学校・企業の活用事例

学校の声

企業の声

大学・企業活用インタビュー

知的財産管理技能検定を活用している大学・企業のインタビューを紹介します。

広島県発明協会・知的財産教育協会共催 Webガイダンスセミナー(2022年1月)

これまでも中小企業における知的財産を重視した経営の重要性が叫ばれてきましたが、第4次産業革命の進展や新型コロナウイルスの感染拡大による中小企業を取り巻く事業環境の大きな変化の中、ますますその重要性が増してきています。 事業環境が変化し、顧客のニーズも大きく変化するなかで、継続的な成長を実現するためには、組織全体の知財力を高めていく必要が必須です。 本セミナーでは、テンパール工業における知財マネジメントに加え、知財に関する人材育成及び人材活用の実態をご紹介いただきます。ある一人の女性事務担当者がなぜ知財に興味を持ち、どのようにして知財部門になくてはならない存在になったのか。どのようにして開発部門の若手に知財に興味を持ってもらい、その能力向上に寄与しているのかなどをディスカッションの中で明らかにしていきます。 また、知的財産管理技能検定の制度を説明することに加え、なぜ組織全体の知財力を高めることが必要なのか、検定はどのように知財力UPに貢献するのか。そして、実際にその検定を活用している企業はどのように活用し、どのような成果につなげているのかを紹介します。

広島県発明協会・知的財産教育協会共催 Webガイダンスセミナー(2020年12月)

これまでも中小企業における知的財産を重視した経営の重要性が叫ばれてきましたが、第4次産業革命の進展や新型コロナウイルスの感染拡大による中小企業を取り巻く事業環境の大きな変化の中、ますますその重要性が増してきています。 事業環境が変化し、顧客のニーズも大きく変化するなかで、継続的な成長を実現するためには、組織全体の知財力を高めていく必要が必須です。本ガイダンスセミナーでは、知的財産管理技能検定の制度を説明することに加え、なぜ組織全体の知財力を高めることが必要なのか、検定はどのように知財力UPに貢献するのか。そして、実際にその検定を活用している企業はどのように活用し、どのような成果につなげているのかを紹介します。

日本の資格・検定(2020年12月)

知財検定は、他者との知識の共有をスムーズにしてくれる点で大きく役立っています。 私たちの課では約6割が知財検定を取得していることもあって、共通の知識を持っている前提でコミュニケーションをとることができ、このコロナ禍でも対面で調整すべき内容以外はリモートワークでも比較的支障なく業務を進めることができています。 また、知財検定の勉強・受検を経て知識と実務の間を埋めることができたため、他部署への共有や伝達の際にも、専門知識を噛み砕いて「どんな理由で何をすべきか」をきちんと伝えることができます。

「Rights ~その価値を、どう使うか~」掲載(2020年・特許庁)

特に力をいれているのは、知的財産管理技能検定2級取得の推奨と、検定受検に向けた社内勉強会の実施です。この取り組みは”技術者は開発を有利に行うツールとして知的財産権を使っていくべきだ”という考えから提案させていただき、2005年からスタートしました。

『IPマネジメントレビュー』10号掲載(2013年9月発行)

三菱マテリアル株式会社は、全社員の知財力の向上を図るため、知的財産室が中心となり、全社員への知財教育「全社知財教育」を実施しています。その一環として、グループ社員も含めて、知的財産管理技能検定の団体受検に旧知的財産検定時から参加しており、これまでに、三菱マテリアルグループ全体で400名を超える知財技能士が誕生しています(2013年7月時点)。

技術系、事務系すべての社員に知財教育が必要と考え、グループ全体の知財力向上を図るために「全社知財教育」を進める知的財産室の取り組みについて、知財室員であり知財技能士でもある三名の方にお話を伺いました。(インタビュー実施:2013年7月1日)

『IPマネジメントレビュー』9号掲載(2013年5月発行)

1948年(昭和23年)創業の作業工具等の開発、販売を行っている株式会社エンジニアは、「M(マーケティング)、P(パテント)、D(デザイン)、P(プロモーション)」を融合させるという「MPDP 理論」を独自に編み出して実践、発売以来10 年間で累計155 万本(2013年5月時点)を超える販売数を記録した大ヒット工具「ネジザウルス」シリーズなどを誕生させている、大阪にある中小企業です。

社長の高崎充弘氏自らが知財技能士であり、社員の知財技能士率も高い同社の検定活用事例と中小企業ならではの知財に対する対策等についてお話を伺いました。(インタビュー実施:2013年5月1日)

『IPマネジメントレビュー』8号掲載(2013年3月発行)

民間企業等と大学とが自らの持つ知識と技術を融合させ、共同で研究・開発等の事業を行っていく産学連携。文部科学省の調査によると、平成23年度に民間企業と大学との間で行われた共同研究実施件数は16,000件を超えていると報告されており、大学の生き残りを賭けた競争が激しくなる中で活路を見出そうと、各大学がしのぎを削っています。

国立大学法人である大阪大学も、産学連携に力を入れている大学の一つですが、職員である知的財産管理技能士が、産学連携をスムーズに進めていくにあたってどのように重要な役割を果たしているのかについて伺いました。(インタビュー実施:2013年1月11日)

2010/03/31掲載

東京電力株式会社は、「受検に向けた学習を通して、社員に必要な知財問題発見能力が身につけられる」との考えから、知的財産検定2級取得を2005年より推奨し、すでに2級だけで同社内で757名の合格者を輩出しています。

本店知的財産センターと多摩支店に所属する一級知的財産管理技能士・二級知的財産管理技能士のインタビューを紹介します。(インタビュー実施:2010年2月4日)

東京電力株式会社

本店 開発計画部 知的財産センター 運営グループ 一級知的財産管理技能士 西島 勉 さん

東京電力株式会社(本社・東京。以下、同社)は、2003年に「知的財産センター」を設立し、「知財活用促進」「知財リスク低減」を『知財活動の2つの柱』として、東京電力全体としての知的財産活動を中心となって積極的に行っています。

同社では、「受検に向けた学習を通して、社員に必要な知財問題発見能力が身につけられる」との考えから、知的財産検定2級取得を2005年より推奨、合格者は資格取得表彰対象としており、すでに2級だけで同社内で757名の合格者を輩出しています(2010年2月末日現在。知的財産センターに報告のあった方の数)。また、知的財産管理技能検定HPで公開している、個人受検申込時にとった任意アンケートによる「受検申込者数の多い所属先企業100社」中で毎回いちばん受検申込者数が多いのが同社です。

「東京電力株式会社」という大きな組織の中で、本店各部・店所(支店)に働きかけながら東京電力全体としての知的財産活動を中心となって推進する知的財産センターに所属する一級知的財産管理技能士・西島勉さん(以下、西島さん)と、知的財産センターと連携をとりながら、現場と密接した業務を推進する支店のひとつである多摩支店に所属する二級技知的財産管理技能士の田所勲さん(以下、田所さん)に、それぞれお話を伺いました。

電力の安定供給と知的財産との関係

――生活に欠かすことのできない電力ですが、その安定供給と知的財産とはどのように関係しているのでしょうか。

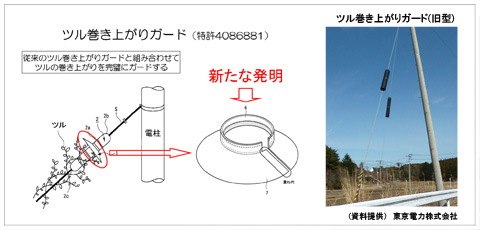

西島さん 「弊社では、電力設備の診断技術や、環境対策技術をはじめとする技術開発成果や、電気を皆さまのご家庭にお届けする設備の建設・運転、お客さまサービスなどに関わるノウハウを多数保有しています。たとえば、空気の熱でお湯を沸かすヒートポンプ式給湯機『エコキュート』(【図表1】)、電気自動車の急速充電器の普及・標準化など低炭素社会の実現を目指した取り組みです。他にも現場での課題を解決する施工法や工具類に関する発明もあります。たとえば、電線・電柱の上部に向かってツルが巻き上がってくるのを防ぐ『ツル巻き上がりガード』(【図表1】)というものがあります。」

西島さん 「弊社では、電力設備の診断技術や、環境対策技術をはじめとする技術開発成果や、電気を皆さまのご家庭にお届けする設備の建設・運転、お客さまサービスなどに関わるノウハウを多数保有しています。たとえば、空気の熱でお湯を沸かすヒートポンプ式給湯機『エコキュート』(【図表1】)、電気自動車の急速充電器の普及・標準化など低炭素社会の実現を目指した取り組みです。他にも現場での課題を解決する施工法や工具類に関する発明もあります。たとえば、電線・電柱の上部に向かってツルが巻き上がってくるのを防ぐ『ツル巻き上がりガード』(【図表1】)というものがあります。」

【図表1】東京電力株式会社の技術例

◆空気の熱でお湯を沸かすヒートポンプ式給湯機「エコキュート」

エコキュートはヒートポンプの原理を利用してお湯を沸かします。ヒートポンプとは、太陽で温められた空気の熱を熱交換器で冷媒に集め、その冷媒を圧縮機で圧縮してさらに高温にし、高温になった冷媒の熱を水に伝えてお湯を沸かす仕組みです。空気の熱を上手に活用するので、投入した電気エネルギーの3倍以上の熱エネルギーを得ることができます。

東京電力株式会社「エコキュートのしくみ」アニメーション(http://www.tepco-switch.com/know/ecocute/system-j.html)

◆「ツル巻き上がりガード」

電力供給は自然との共存・戦いが必要不可欠であり、「ツル巻き上がりガード」は、電線・電柱の上部に向かってツルが巻き上がってくるのを防ぐことができます。

――「TEPCO」マーク、「Switch!」マークなど、御社の商標にはわたしたちにもなじみのものが多くありますね(【図表2】)。

西島さん 「技術上の成果や商標については、確実な出願による権利化を進めるなど、自社の知的財産を適切に保護し、活用しています。知財を保護・活用することで、自社実施権の確保、企業価値の向上、知財付加価値の拡大、ブランド形成に繋げています」。

【図表2】東京電力株式会社の主な商標

「知的財産センター」の役割

――西島さんが所属されている「知的財産センター」はどのような組織ですか。

西島さん 「『知的財産センター』は、知的財産への意識をより一層高めるべく、2003年7月に本店内に発足させました。所員は現在約30名。東京電力の知財にかかわる「総括業務」「権利化業務」「渉外業務」「活用業務」を実施しています。

センターでは「知財活用促進」「知財リスク低減」を『知財活動の2つの柱』として活動しています。「知財活用促進」には、例えば、他社に先駆けて自社技術を特許出願することによる実施権の確保や、権利化した技術の東京電力グループでの活用促進があります。一方「知財リスク低減」には、例えば、他者権利を侵害しないための特許調査、自社技術の流出防止、他者著作物の適切な利用、適切な条件での契約締結があります。」

――東京電力といえば、総社員数約38,000名の大企業。13支店と45の支社を持つということですが、同じ会社内とはいえこれだけ大きな組織の中で知財活動促進を隅々まで働きかけて実行していくことは、とても大変なことではないでしょうか。

西島さん 「まずは、役員や本店部長・店所(支店)長に、具体例を含めて知的財産センターから情報発信を行い、トップ層の理解を得て全社の知財活動を促進しやすいようにしています。実務面では、センター設立直後に全店の各組織に知財担当者1名+補佐を置き、センター内に『知財相談窓口』を設置しました。本店各部・店所からの知財よろず相談を受け、職場のニーズをよく把握した上でサポートを実施しています。その他にもセンター所員が講師となり、社内で特許研修等を行い、また年に数度、本店各部・店所の知財担当者を集めて報告会を行うなど、積極的にセンターと本店各部・店所との連携を図っています」。

知的財産管理技能検定を活用、推奨している理由

――先ほどの「知財活動の2つの柱」を推進していくにあたって着目したことは何ですか。

西島さん 「『社員が煙(知財上の不具合)を発見できるようになることの必要性』です。例えば、直接知財に携わっていない社員にとっていちばん身近な知財のひとつとして著作権がありますが、自分が書類を作成するにあたって権利を侵害するようなことはないかなど、「これは調べたほうがよさそうだ」という『煙を発見できるようになることが大事』だと実感しました」。

――御社で知的財産管理技能検定を導入したきっかけは何ですか。

西島さん 「実際に受検してみて、実務に役立つ知識が得られると実感し、『受検に向けた学習を通して社員に必要な知財問題発見能力が身につけられる=煙が発見できるようになる』と考えました。範囲も広いですし、ハードルもそれなりに高いのでいい刺激にもなり、合格すれば達成感もあります。よって知的財産検定2級取得を2005年より会社として全社員に推奨し、合格者は資格取得表彰対象とし、現在まで活用しています。

これまで2級だけで757名の合格者を輩出しており(2010年2月末日現在。知的財産センターに報告のあった方の数)、センター所員のほぼ全員が2級に合格しています。1級合格者や弁理士試験合格者もいて、実務経験もあわせて組織として知財スキルは向上してきている状態です」。

支店にとっての知的財産活動

――田所さんは多摩支店に勤務されており、二級知的財産管理技能士でいらっしゃいます。業務は知財とどのような関わりがありますか。

田所さん 「多摩支店設備部で、自主保安に係わる業務(保安担当補佐)、官庁申請・使用前自主検査総括業務などを2年前から行っています。わたしが所属するグループは知財に関する業務を補佐する役割があり、各種設備情報が知財面で適切に扱われているか、『これは特許にならないか』などといった知財に関する現場からの問い合わせにも対応しています」。

田所さん 「多摩支店設備部で、自主保安に係わる業務(保安担当補佐)、官庁申請・使用前自主検査総括業務などを2年前から行っています。わたしが所属するグループは知財に関する業務を補佐する役割があり、各種設備情報が知財面で適切に扱われているか、『これは特許にならないか』などといった知財に関する現場からの問い合わせにも対応しています」。

――2級を受検したきっかけは何だったのでしょうか。

田所さん 「業務を改善する提案から特許出願に至ったアイディアについて、社内での報告会があり、技術部門の社員として興味を惹かれました。また、既に同じグループ内で3名が知的財産管理技能士資格を取得していました。会社全体としても推奨している資格ですし、『勉強するとわからないこともわかるようになるからぜひ受けてみたら』と薦められました。グループの知財業務を担当しているメンバーが不在のときには代わりに自分が知的財産に関する現場からの問い合わせを受けることがあります。問い合わせを受ける中で不明な点があったり、また、以前、業務の中で著作権保護に関する事項で迷ったことなどもあったので、知的財産に関する知識を身につけておきたいと思いました」。

西島さん 「支店自体が知財に関する取り組みに熱心だということは、わたしとしてもとてもうれしいです」。

東京電力内での知的財産管理技能検定対応

――全社に受検してもらうために、知的財産センターではどのような取り組みをしていますか。 西島さん 「センターが中心となって、様々な取り組み・提案をしています。例えば、業務として『知的財産管理技能検定2級研修』を実施しており、わたしが講師を務めています。

西島さん 「センターが中心となって、様々な取り組み・提案をしています。例えば、業務として『知的財産管理技能検定2級研修』を実施しており、わたしが講師を務めています。

「受検者にやる気になってもらう!」ことが一番大切だと思っています。そのためにはポイントをわかりやすく説明する必要があり、講師としてより高度な知識を身に付けるために、1級にチャレンジして合格しました。毎回過去問題の解説や知っておいてほしい事項などをパワーポイント等の資料を作成して研修を行っており、一回に4,50名の社員が集まっています。支店に出張研修に行くこともありますね。また、社内イントラネットに自社作成の教材やeラーニングを掲示して自己学習もサポートしています。さらに、職場の競争意識や社員のモチベーションを高めるために、職場別の2級合格者数をグラフにして、社内周知をするなどもしています」。

――田所さんも、2級を受検するにあたっては知的財産センターが発信・提供する情報を活用されたのでしょうか。

田所さん 「まず、知的財産教育協会編の2級3冊のテキストはわかりやすく良い導入となりました。その後、センターが開設している社内イントラネットの情報がとても役に立ちました。先ほど西島さんが紹介されていた過去問題の解説や勉強のポイントとなる事項をまとめたパワーポイントの資料はとても参考になりました。学びやすい環境が整っていてとても勉強しやすかったです」。

西島さん 「うれしいですね。過去問題の解説を書くのは、実はとても大変です(笑)。でも、解説を書くことは、自分にとっても非常に勉強になります。ぜひ社員の皆さんに活用いただきたいと思っています」。

知的財産管理技能検定取得後の効果

――田所さんをはじめ、御社には2級だけで757名もの合格者がいます。個人として、東京電力全体として、検定取得後の効果はどのように出ているのでしょうか。

田所さん 「検定受検のための学習をし、合格した後には、知財に対する意識が高くなり、インターネットで得た電子データの取扱いなど、他者著作物の扱いに特に注意を払うようになりました。設備情報を扱ったり著作物を利用したりする際に、問題ないかどうかチェックするようになり、日頃の業務を行う上で知的財産が身近に感じられるようになりました。また、職場で生まれた課題解決手段が特許出願できないかどうか意識するようになりました。そして、知的財産管理技能検定になってから多摩支店グループ内で初の合格者となったということで、受検しようとする意識がグループ内で高まり、今後、同グループ内でも数名が知的財産管理技能検定にチャレンジする予定です。身近で受検する社員へのアドバイスも行っていきたいと考えます。

また、職場ではノウハウ表記や秘密情報の注意喚起やデータが適切に使用されているか、知財の扱いに関して疑義が生じたなど、グループ内でディスカッションを行い、疑義の解消と職場全体の知財意識向上に繋げたいと考えます。いつか知的財産管理技能士がいない別の部署へ異動するかもしれません。そのときには自分が知財実務について中核となるなど貢献できればと思っています」。

――東京電力全体としてはどうでしょうか。

西島さん 「『知財活動の2つの柱』を実行するにあたって、検定の活用効果が出ていると実感しています。技術系に限らず多数の社員が2級を受検し、結果、知財に関する問題の早期キャッチができ、問題を未然に防いでいます。2級の知識があることから、意識が高くなっており、センター内に設けている「知財相談窓口」への問い合わせが急増しました。内容も知財相談窓口をオープンした当初は、『これはどういうものですか』など、何もわからない状態で相談してくるというケースが多かったのですが、合格者が増えるにつれ、『このように考えたのですが、センターとしてはどう思われますか』など、何かを自分でやってから相談に来るケースが多くなりました。『守秘義務契約の雛形はありますか』から『守秘義務契約案を作成したのですが、ここのところを確認いただけますか』などです。知財意識・活動が社内に浸透してきた表れだと日々実感しています。イントラネットでも、社員の意識の高まりにあわせてより応用的な情報を掲載するようにしています。センターとしてもレベルアップして、高度な相談に対応していきたいと思っています」。

――知財意識が高まる社員が続々増えている中、今後の社内での知財活動への取り組みについて教えてください。

西島さん 「自社、他社(者)の知的財産をともに尊重し、これらを有効活用して、自社と社会の ために役立つよう知財活動を根付かせたいと考えます。弊社の中でも、職場ごとに温度差があるのは職務の違いなどからある程度はやむを得ないとは思っていますが、そこは見極めつつもやはりビジネス常識としてまずは各職場ともに知財に関して一定レベルへの向上を図りたいと考えます。知的財産管理技能検定2級合格者が各職場に在籍するようになれば、達成は早いかも知れません(笑)。これからも様々な取り組み・提案をしていきながら、『知財活動の2つの柱』を全社で推進していきたいと思います」。

西島さん 「自社、他社(者)の知的財産をともに尊重し、これらを有効活用して、自社と社会の ために役立つよう知財活動を根付かせたいと考えます。弊社の中でも、職場ごとに温度差があるのは職務の違いなどからある程度はやむを得ないとは思っていますが、そこは見極めつつもやはりビジネス常識としてまずは各職場ともに知財に関して一定レベルへの向上を図りたいと考えます。知的財産管理技能検定2級合格者が各職場に在籍するようになれば、達成は早いかも知れません(笑)。これからも様々な取り組み・提案をしていきながら、『知財活動の2つの柱』を全社で推進していきたいと思います」。

取材:2010年2月4日 東京電力株式会社知的財産センターにて

聞き手・文:知的財産教育協会

2009/09/30掲載

大阪工業大学知的財産学部は、旧知的財産検定の時から学習成果の確認や就職活動でのPRのために検定受検を活用しており、現在は3年次での3級取得を目指し、検定受検に備えた専門科目は、2単位を取得することができます。「日本で唯一の知的財産学部」の特長や、検定の活用方法、知財専門職大学院についても紹介します。(インタビュー実施:2009年7月23日)

大阪工業大学知的財産学部

学部長・教授、大学院研究科長・教授 石井 正さん

学科長・教授 林 茂樹さん

学部・大学院研究科事務室・係長 澤井浩子さん

大阪工業大学知的財産学部(大阪市旭区)は、「日本で唯一の知的財産学部」として2003年に開設されました。日本において、必要とされながらもまだ不足している「知的財産人材」を養成する学部として、広く関心・期待が寄せられています。

大阪工業大学知的財産学部(大阪市旭区)は、「日本で唯一の知的財産学部」として2003年に開設されました。日本において、必要とされながらもまだ不足している「知的財産人材」を養成する学部として、広く関心・期待が寄せられています。

知的財産学部では、旧知的財産検定の時から学習成果の確認や就職活動でのPRのために検定受検を活用しており、現在は3年次での3級取得を目指し、検定受検に備えた専門科目は、2単位を取得することができます。

同大学の取り組みについて、学部長の石井正さん、学科長の林茂樹さん、事務室係長の澤井浩子さんにお話を伺いました。

日本で唯一「知的財産学部」の特長とは

| 知的財産学部知的財産学科(2009年4月現在) | |

|

開 設 |

2003年4月 |

|

在籍人数 |

1年157名、2年155名、 3年149名、4年161名(計622名) |

|

卒業生総数 |

475名 |

知的財産学部は、理系の工業大学の中にある「文系」学部。法律の基礎知識を身につけたうえで、知的財産に関する法律や知的財産の保護・活用を進めるための管理・戦略、契約、国際法務などの実務を学び、さらに経済や経営、専門英語、科学技術などを学ぶという点が、一般的な法学部にはない知的財産学部の大きな特長とのことです。「工学部の講義を受講でき、単位を取得することもできます。『法律と技術の両方で知的財産を学ぶことができる』ことも、工業大学ならでは特長です」(石井さん)。

知的財産学部には、企業の知的財産実務の最先端で手腕を振るっていた方が教授として数多く在籍。「更に、外部の知財実務専門家による集中講義や企業や特許事務所でのインターンシップを体験するなど、知的財産実務の現場に触れることができます」(林さん)。

【大阪工業大学知的財産学部の特色ある科目(一例)】

・「産業社会と知的財産」・・・学部長石井さんによる1年前期の専門科目で,知的財産を学ぶ最初の講義。知的財産の全体像とその役割を理解する

・「知的財産英語」・・・基礎と応用があり,知的財産特有の技術英語の基礎を固め,演習形式で知的財産関連の法律や条約等で用いられる英語の語彙,表現,用法を学ぶ

・「知的財産実務」・・・少人数のゼミ形式による集中講義と討論形式で,社会の第一線で活躍している知財実務専門家から知的財産実務の具体的内容を学ぶ1泊2日の集中研修

・「知的財産インターンシップ」・・・事前学習を経て,企業または特許事務所でOJTを中心に知的財産業務を実体験し(2~3週間),体験報告をまとめて発表する

推奨資格3本柱のひとつ「知的財産管理技能検定」

知的財産学部では、「語学」「知財」「情報」を推奨資格3本柱としており、知的財産管理技能検定もそのうちの1つ。「学部にいちばん近い資格として、第1期生から団体受検を取り入れています。推奨資格として、受検料は大学で半額負担しています」(澤井さん)。2007年から、3年次前期に「知的財産資格」という事実上受検を目指す2単位を取得できる専門科目を設けており、主に3級合格を目標に全14回の授業が実施されているとのことです。「知的財産管理技能検定を受検することは、それまで授業等で学んできたことをもう一度復習しなおすことができるよい機会となります。また、合格すれば、就職希望先の企業に『大学で教わること以外に自主的に打ち込んだものがある』『この学生はある一定のところまで勉強した』と評価してもらえる客観的な判断材料となればと思っています」(石井さん)。

養成を想定する知財人物像は「パラリーガル」

知的財産学部が養成を想定する知財人材像は、「パラリーガル」。「弁理士のような高度な専門人材1人につき、仕事を効率よく進めるためのパラリーガル=サポートスタッフ(調査業務や連絡業務等を行う者)が2、3人は必要であり、学部ではこのパラリーガルの養成を想定しています」(石井さん)。

知的財産学部が養成を想定する知財人材像は、「パラリーガル」。「弁理士のような高度な専門人材1人につき、仕事を効率よく進めるためのパラリーガル=サポートスタッフ(調査業務や連絡業務等を行う者)が2、3人は必要であり、学部ではこのパラリーガルの養成を想定しています」(石井さん)。

パラリーガルについては、知財実務において非常に必要とされている人材にもかかわらず、その養成については米国等と比べると日本ではあいまいなところが多いとのこと。知的財産学部出身の人材が社会でパラリーガルとしてどのように活躍していくのか、期待は大きいといいます。

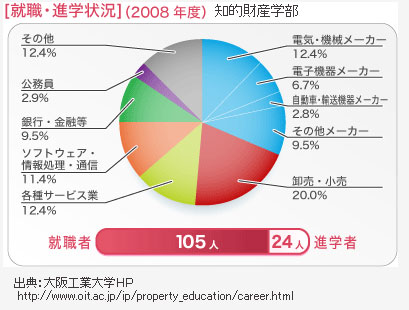

知的財産学部が送り出した卒業生はこれまで3期。2008年度就職希望者の就職率は97.2%、製造業を中心に、約半数が大手企業、約3分の1が知的財産の専門領域に直結した就職先とのことです。

様々なキャリア・年齢の院生が切磋琢磨する「知財専門職大学院」

大阪工業大学には、さらに高度な知的財産に関する専門知識を学べる「知財専門職大学院」があります。知的財産学部から卒業後に進学する者もいますが、社会人が4割を占めるとのこと。「現役の弁理士や弁護士の方、すでに知財実務に携わっている方や別の分野でのキャリアを培ってきた方、弁理士を目指す学部卒業生など、様々なキャリアや年齢の院生が集まり、現職でのキャリアアップや知財にかかわる職種への転職や異動、就職を目指して非常に熱心に学ばれています。学部卒業生は、実務家の院生と机を並べて学ぶことで、特に大きな刺激を受けているようです」(澤井さん)。

| 大学院知的財産研究科知的財産専攻(2009年4月現在) | |

|

開 設 |

2005年4月 |

|

在籍人数 |

1年44名、2年35名 (計79名) |

|

卒業生総数 |

129名 |

専門職大学院は、独立型の大学院であり、教員も大学の知的財産学部とは別の専任教員が置かれており(一部大学と兼務)、知的財産実務のエキスパート人材が教員として教鞭を振るっています。実際に大学院内を見学させていただいたところ、大学院生一人ひとりに自習室の机・椅子が用意されており、また、知的財産に関する文献が何でもそろう資料室・ 図書館があるなど、学習環境も非常に整っています。

図書館があるなど、学習環境も非常に整っています。

本大学院の修了者(弁理士施行規則第5条で定める所定の科目(28単位)を修得した者)は、弁理士試験の1次(短答式)の一部が免除の対象になり、知的財産管理技能検定においても、本大学院で20単位以上の検定職種に関する科目を修了した者は、2級学科試験の免除申請が可能です。

大学・大学院という場で専門的に知的財産を学んだ知的財産人材が、今後社会においてどのような環境でどのような力を発揮していくのか、その活躍に今後も期待が集まります。

取材日:2009年7月23日 大阪工業大学にて

聞き手・文:知的財産教育協会

2009/04/01掲載

東京エレクトロン株式会社知的財産部では、旧知的財産検定の時から検定を活用。「2級合格には、知的財産部として必要最低限持っていなければならない基本的知識の確実な習得が求められる」等として、部員全員の2級取得を必須としています。検定の活用や人材に関する考え等および同社の一級知的財産管理技能士のインタビューも紹介します。(インタビュー実施:2009年3月11日)

東京エレクトロン株式会社知的財産部

法務・知的財産担当執行役員(法務部・知的財産部部長兼務) 堀 哲朗さん

一級知的財産管理技能士・弁理士(特定侵害訴訟代理業務付記) 新井達也さん

東京エレクトロン株式会社(本社・東京。以下、同社)は、半導体製造装置およびフラットパネルディスプレイ製造装置の世界市場において高いシェアを持つ企業です。

東京エレクトロン株式会社(本社・東京。以下、同社)は、半導体製造装置およびフラットパネルディスプレイ製造装置の世界市場において高いシェアを持つ企業です。

戦略的な知財活動も活発であり、2008年には「知財・法務担当副会長を筆頭に、戦略的な知的財産活動を推進しており、知的財産戦略、技術戦略、製品戦略の三位一体の経営を実践している」等として、経済産業大臣より贈られる平成20年度「知財功労賞」を受賞しています。

同社には、本社の知的財産部およびその他国内4拠点、海外1拠点に知財部門があり、およそ80名の知財専門人材がいます。本社の知的財産部(約30名)では、旧知的財産検定の時から検定を活用。現在、知的財産管理技能検定2級取得を部員全員必須としており、皆が積極的に受検しています。

検定の活用や社内の一級知的財産管理技能士、人材に関する考え等について法務・知的財産担当執行役員であり法務部・知的財産部長を兼務する堀哲朗さん(以下、堀さん)に、また、合格後に実感したメリット等について同社知的財産部の一級知的財産管理技能士であり、弁理士でもある新井達也さん(以下、新井さん)にお話を伺いました。

「知財のエキスパートであるという証明」として、知的財産管理技能検定を活用

同社知的財産部では、堀さんが部長に就任してからは、部の方針として新卒でも中途入部でも、旧知的財産検定の時から「部員全員の2級受検を必須」としてきました。その理由の一つは、「知的財産部員が『知財のエキスパートであるという証明』を他の部署に示すのに、検定取得がわかりやすいと考えた」(堀さん)とのことです。

同社知的財産部では、堀さんが部長に就任してからは、部の方針として新卒でも中途入部でも、旧知的財産検定の時から「部員全員の2級受検を必須」としてきました。その理由の一つは、「知的財産部員が『知財のエキスパートであるという証明』を他の部署に示すのに、検定取得がわかりやすいと考えた」(堀さん)とのことです。

堀さん自ら受検し、「2級合格には、知的財産部として必要最低限持っていなければならない基本的知識の確実な習得が求められる」「実務経験の長い者でも、偏見や思い込みではない、法的根拠のある見識を示す能力があるかどうかを測れる」と判断。現在も、会社で受検料を負担して部員の受検を促しており、多くの部員が更なるステップアップとして特許実務のスペシャリスト対象の1級も積極的に受検しているとのことです。

実務で活躍する一級知的財産管理技能士

同社知的財産部には、旧検定1級合格者も含め一級知的財産管理技能士が7名在籍。これらの方々は、大半が知的財産部門で一定のキャリアを持ち、グループやチームのリーダーを任されている方が多いとのこと。「資格で仕事をするわけではないので、手当てや人事考課で優遇することはありません。しかし、結果的には、実務において活躍している人材が一級知的財産管理技能士になっているという傾向はあります」(堀さん)。

1級合格のメリットは「さらなるスキルアップ」

新井さんは、新試験制度(2008年7月に学科試験、11月に実技試験)の最初の試験をパスした一級知的財産管理技能士の一人。同年、弁理士の特定侵害訴訟代理業務付記試験にも1回で合格。新卒で自動車メーカーに入社し、システム部門に在籍。その後、知的財産部門に異動し、弁理士受験を通して法的知識を身に付けながら5年弱経験を積んだ後、約1年前に同社に中途入社。現在の主要業務は、侵害対策、特許調査、出願等とのことです。

新井さんは、新試験制度(2008年7月に学科試験、11月に実技試験)の最初の試験をパスした一級知的財産管理技能士の一人。同年、弁理士の特定侵害訴訟代理業務付記試験にも1回で合格。新卒で自動車メーカーに入社し、システム部門に在籍。その後、知的財産部門に異動し、弁理士受験を通して法的知識を身に付けながら5年弱経験を積んだ後、約1年前に同社に中途入社。現在の主要業務は、侵害対策、特許調査、出願等とのことです。

1級の受検対策としては、『1級学習の手引き』の模擬問題を解いたり、実務で触れる機会が少ないところを専門書で学習したりしたとのことですが、学科・実技ともに「普段の実務経験が何より本試験での正答に寄与した」とのことです。「普段から強い関心を持って実務に取り組むことが、最良の試験対策なのかもしれないと感じました」(新井さん)。

一級知的財産管理技能士になった後、新井さんがメリットの一つとして実感していることは、「社内での質問への対応や議論への参加機会が増えた」こと。「合格してから質問を受けたり疑問をぶつけあったりすることが多くなりました。きちんと答えられるように普段からアンテナを張り、分からないことがあれば確認したりすることが、スキルアップのための良い刺激となっています」(新井さん)。

合格者はメンターに。増えれば部全体もパワーアップしていく

知的財産部内にいる一級知的財産管理技能士については、「メンターになると考える」(堀さん)。メンターとは、「適切に指導できる人」。「メンターが部内に増えていけばいくほど、知的財産部の総合力もよりパワーアップしていくという良いスパイラルが発生します。部員の皆には、専門知識を深めながら、あわせて説得力や持久力、精神力など社会人として必須の様々な力も身につけて、経験を積んでバランスのとれた人材になってほしいと思っています」(堀さん)。

取材日:2009年3月11日 東京エレクトロン株式会社本社にて

聞き手・文:知的財産教育協会